Das Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) richtet am 14. März am Arendsee eine neue Versuchsanlage ein. Damit wollen die Wissenschaftler unter natürlichen Bedingungen untersuchen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Nährstoffverteilung im See haben könnte. Die Forscher wollen Handlungsempfehlungen ableiten, wie man Seen auch unter veränderten klimatischen Bedingungen ökologisch intakt erhalten kann.

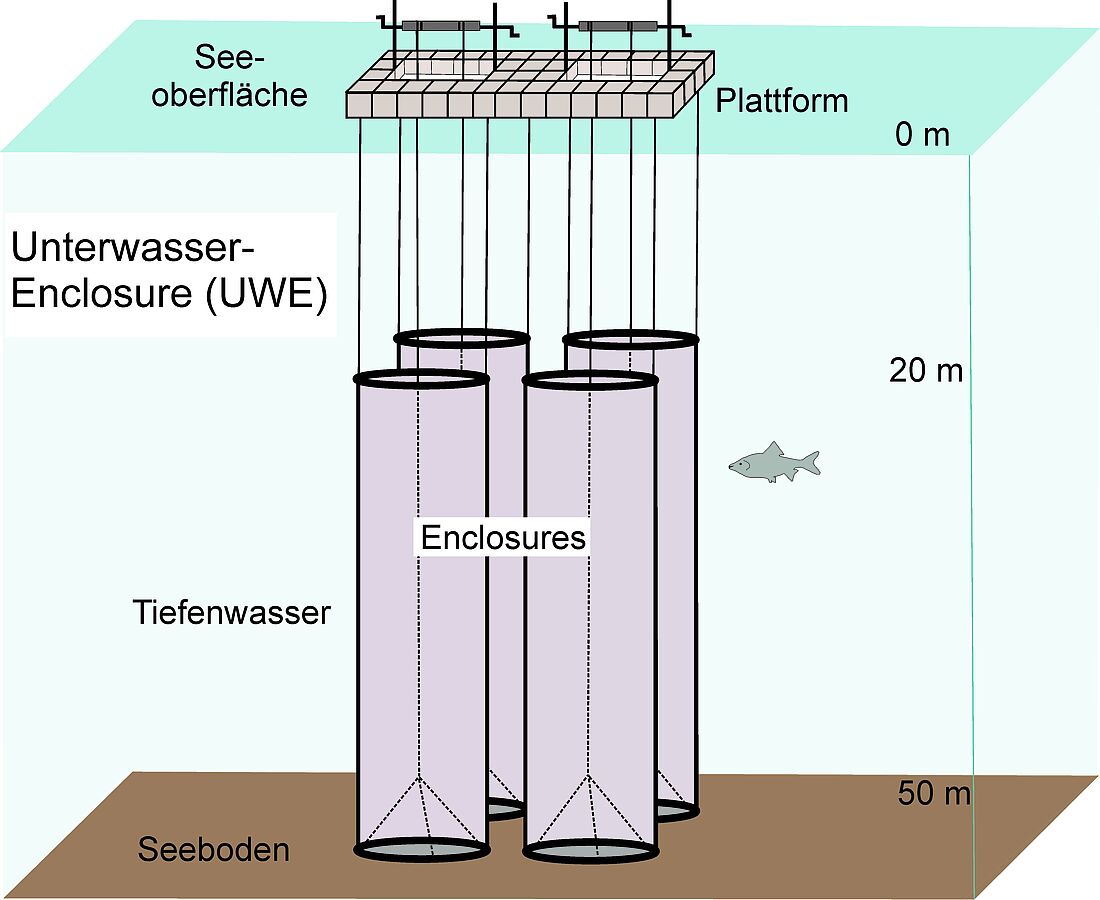

Die Anlage besteht aus vier 30 Meter langen Schläuchen mit einem Durchmesser von 3 Metern. Diese Zylinder sind an einer schwimmenden Plattform befestigt. Sie reichen von 20 Metern Tiefe bis auf den Seegrund in 50 Metern und schließen unten mit dem Sediment ab – und das ist auch das Besondere an der Anlage im Arendsee: In anderen Seen reichen die Enclosures genannten Zylinder von der Wasseroberfläche bis in eine Tiefe von höchstens 20 Metern. Innerhalb der Enclosures können die Forscher Experimente durchführen, die im Labor wegen der Komplexität natürlicher Einflüsse nicht möglich sind. Die wissenschaftliche Methode ist also genau zwischen dem reinen Beobachten der Natur und dem Experimentieren im Labor unter kontrollierten Bedingungen angesiedelt.

Mit der Anlage im Arendsee verfolgen die Wissenschaftler einen weltweit neuartigen Forschungsansatz. Sie können damit die Vorgänge im Tiefenwasser und im Sediment untersuchen, ohne dass dabei das Wasser im Zylinder komplett vom restlichen Wasserkörper abgeschnitten ist. Weil die Enclosures oben offen sind und sich noch 20 Meter Wasser über ihnen befinden, wird die natürliche Nachlieferung von aussinkenden Partikeln wie Algenresten oder Kalzitkristallen nicht unterbrochen. Übliche Enclosures „verhungern“ dagegen.

Unter diesen realitätsnahen Bedingungen wollen die Gewässerforscher (Limnologen) z. B. klären, welche Rolle die Sedimente beim Nähstoffhaushalt und beim Sauerstoffverbrauch spielen. Decken die Forscher einen Zylinder ab, so gelangen von oben keine Nährstoffe mehr hinein. Wenn sie in einem anderen Zylinder die Nährstoffe im Sediment binden – dies erreichen sie durch ein Fällmittel – können sie Aufschluss darüber erlangen, welche Prozesse für die Anreicherung des Phosphors im Tiefenwasser während des Sommers verantwortlich sind.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert ein weiteres Projekt, in dem es um die Folgen des Klimawandels geht: Das thermische Mischungsverhältnis der Wasserschichten wird sich durch den Klimawandel ändern. Wie sich das auf die Versorgung der oberen Wasserschichten mit dem Nährstoff Phosphor auswirkt, wollen die Forscher im Arendsee untersuchen. Mit den Unterwasser-Enclosures kann die natürliche Zirkulation so manipuliert werden, dass ähnliche Effekte wie beim erwarteten Klimawandel auftreten.

Weil sich Grundlagenforschung mit Anwendungsfragen durch diesem Forschungsansatz verbinden lassen, stehen die Wissenschaftler im engen Kontakt mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft in Sachsen-Anhalt (LHW).

Warum am Arendsee?

Gerade um die Auswirkungen des Klimawandels zu untersuchen, sind Wissenschaftler auf langjährige Datenreihen angewiesen. Kurzfristige Änderungen von Wetter oder Wassertemperaturen lassen keine Aussagen über den Klimawandel zu. Der Arendsee gehört zu den wenigen Gewässern in Deutschland, zu denen langjährige Datenreihen vorliegen. Schon im Jahr 1885 führte Wilhelm Halbfass, einer der Mitbegründer der Limnologie, physikalische Untersuchungen am Arendsee durch und erstellte eine Tiefenkarte. Seit fast 40 Jahren gibt es sehr umfangreiche physikalische, chemische und biologische Messreihen.

Damit lassen sich Trendanalysen durchführen, wie sich Veränderungen im Klima und in der Landnutzung auswirken. Ziel ist es, frühzeitig Anpassungsstrategien zu entwickeln, um negative Folgen des Klimawandels zu mindern. In den letzten Jahren wurde das Untersuchungsprogramm durch den Bau einer schwimmenden Wetterstation sowie durch neue Forschungsprojekte intensiviert. Neben den Untersuchungen im Gewässer stehen zunehmend auch die Einflüsse aus dem oberirdischen und unterirdischen Einzugsgebiet im Blickpunkt des Interesses.

Das IGB betreibt eine Forschungsabteilung am nährstoffarmen Stechlinsee.

Das ermöglicht den Forschern einen guten Vergleich zum Arendsee mit seinem hohen Nährstoffgehalt und der daraus resultierenden Massenentwicklung von Cyanobakterien (Blaualgen). Im Stechlinsee errichtet das IGB derzeit eine weitere Enclosure-Anlage, die Zylinder dort sind sehr viel größer als im Arendsee, sie reichen aber nicht in eine so große Tiefe.

Sowohl im Arendsee als auch im Stechlinsee ist durch die Anlagen nur ein relativ winziges Volumen betroffen, so dass sie keine Auswirkungen auf die Seen haben. Mit der Messplattform als neue Infrastruktur im Arendsee sollen Forschungsprojekte und -kooperationen mit nationalen und internationalen Partnern initiiert werden.

Kontakt:

| Michael Hupfer Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Email Tel. ++49 (0)30 64 181 605, Fax. ++49 (0)30 64 181 682 |