Bei Menschen, die an Nervenverletzungen oder Erkrankungen wie der diabetischen Neuropathie leiden, kann die leichteste Berührung heftigen Schmerz auslösen. Ein Forschungsteam am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) hat gemeinsam mit Wissenschaftlern des Leibniz-Instituts für Molekulare Pharmakologie (FMP) nun einen Weg gefunden, wie sich bei Mäusen durch Injizieren eines neu gefundenen chemischen Wirkstoffs in die Haut der Schmerz unterdrücken lässt. Die Substanz hemmt einen Ionenkanal im Nervensystem, der verantwortlich ist für die Wahrnehmung leichten mechanischen Drucks. Nach Verletzungen führt eine Aktivierung dieses Kanals auch zu Schmerzen – die neue Substanz lässt diese Art von neuropathischem Schmerz verschwinden. Die Methode könnte auch beim Menschen funktionieren.

Die Injektion eines Anästhetikums, wie beim Zahnarzt, betäubt das umliegende Gewebe. Oft ist dies auch der einzige Behandlungsansatz für Menschen, die an einer schmerzhaften Überempfindlichkeit leiden, wie sie häufig bei Nervenschädigungen auftritt. Anästhetika, die alle Funktionen mechanorezeptiver Nervenendigungen blockieren, unterdrücken zwar die Schmerzen – sie verhindern aber auch, dass andere, wichtige Reizwahrnehmungen unterdrückt werden.

Nur den Schmerz durch mechanische Reize unterdrücken

Im Forscherteam von Prof. Gary Lewin am MDC haben nun die Cécile-Vogt-Stipendiatin Dr. Kate Poole, Dr. Christiane Wetzel und ihre Kollegen in Zusammenarbeit mit der Screening-Unit des FMP um Dr. Jens von Kries, die gemeinsam mit dem MDC betrieben wird, einen neuen Wirkstoff identifiziert, der neuropathische Schmerzen behandeln kann, ohne andere, wichtige Sinneswahrnehmungen zu stören.

Sehr leichte Berührungen werden von molekularen Sensoren in der Haut detektiert, wie dem Ionenkanal namens „Piezo2“. Diese Kanäle verhalten sich wie winzige Ventile in der Membran von Nervenzellen, die sich bei Beanspruchung durch Bewegungen der Haut öffnen: sie öffnen sich, wenn die Haut leicht berührt wird. Im geöffneten Zustand passieren elektrisch geladene Teilchen das Ventil und es entsteht ein elektrisches Signal, das dann durch die Zelle verstärkt und letztlich an das Gehirn weitergeleitet wird. Das Protein STOML3 moduliert die Funktion des Ionenkanals Piezo2.

Neue Substanz wirkt auf STOML3 und unterdrückt mechanische Reizwahrnehmung

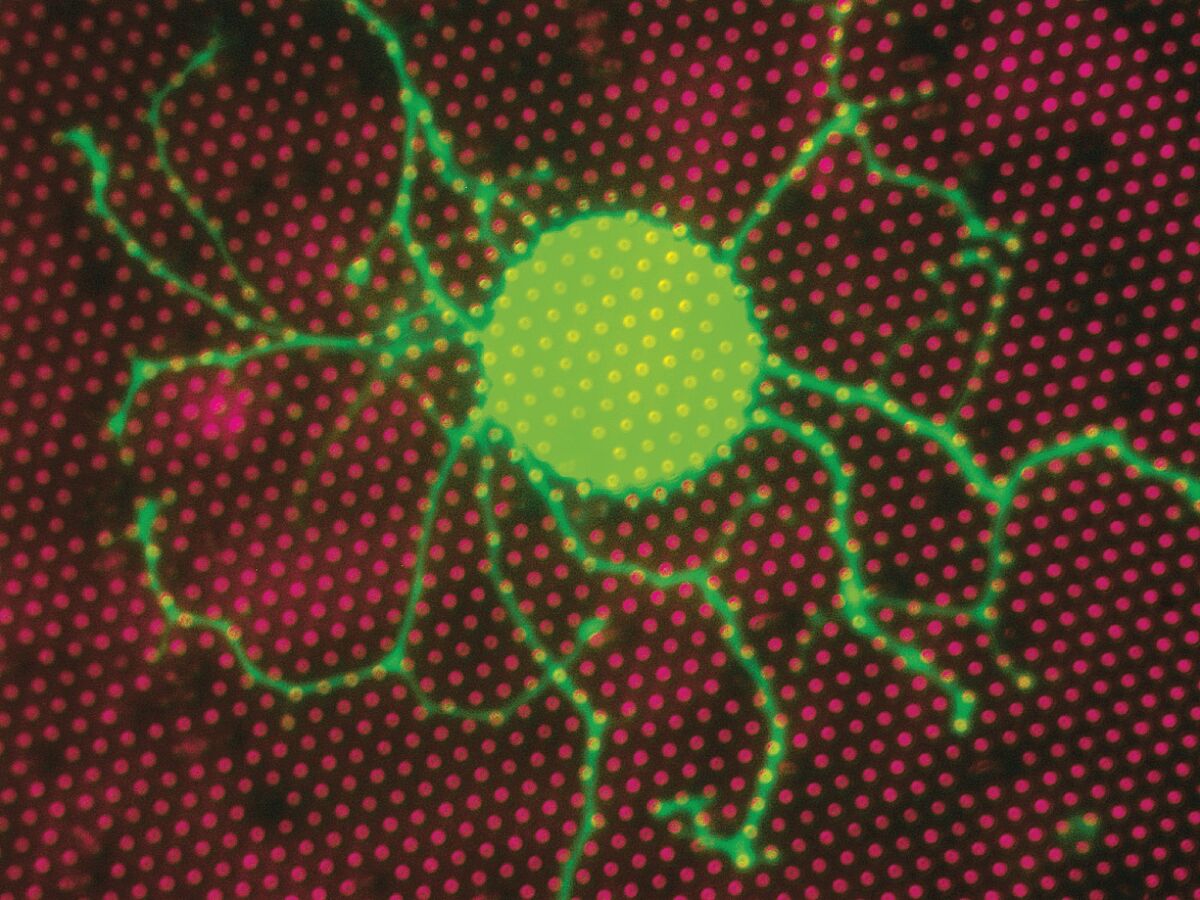

Die Forscher unterzogen STOML3 einem Wirkstoff-Screening, bei dem 35.000 verschiedene chemische Stoffe in groß angelegten In-Vitro-Experimenten getestet wurden. Sie fanden eine Substanz namens OB-1. Mittels hochauflösender Lichtmikroskopie konnten die Forscher dann gemeinsam mit dem Team von Prof. Volker Haucke und Dr. Jan Schmoranzer am FMP zeigen, dass OB-1 die Zusammenlagerung mehrerer STOML3-Proteine und damit die Funktion von STOML3 hemmt. "Die hochauflösenden Mikroskopiedaten lassen uns wie mit einer Lupe die Wirkungsweise von OB-1 auf die STOML3 Proteine in der Zelle verfolgen", erläutert Prof. Volker Haucke vom FMP. Folgende elektrochemische Messungen an Zellen bestätigten: wenn OB-1 an STOML3 bindet, bleibt der Ionenkanal Piezo2 geschlossen.

Bei Mäusen hemmte die Chemikalie wirksam diese Art der Wahrnehmung leichter Berührungen. Unter dem Einfluss von OB-1 ließ die Empfindlichkeit der Tiere deutlich nach. Nach Abklingen der Wirkung des Wirkstoffs kehrte die normale Empfindlichkeit wieder zurück.

„Kollegen am MDC haben eine Reihe von Verhaltensexperimenten entwickelt, durch die die Mäuse sozusagen mit uns „sprechen“ konnten“, erklärt Prof. Lewin. „Es wurde jeweils eine kleine Menge der Substanz in die Pfote injiziert. Dann wurde die Pfote leicht berührt. Die Maus bekam eine Belohnung, wenn sie den Berührungsstimulus richtig erkannte.“

OB-1 hatte einen deutlichen Effekt auf Tiere mit neuropathischen Schmerzen, die durch Nervenschädigung oder Diabetes verursacht wurden. OB-1 verhinderte, dass diese Tiere Berührungsreize als schmerzhaft empfanden. Dies ist ein Hinweis darauf, dass STOML3 in der Tat den Piezo2-Kanal moduliert. Die Funktion von Piezo2 so zu dämpfen, wäre also eine Möglichkeit, die Krankheitssymptome zu behandeln.

Ein großer Schritt zur Behandlung neuropathischer Schmerzen?

„Die Ergebnisse sind aus vielen Gründen ermutigend“, erklärt Prof. Lewin. „Wir haben damit eine neue Therapiestrategie geschaffen, und zwar aus dem Verständnis der Mechanismen, die Berührungsempfindungen in Schmerzen umwandeln. Soweit wir bisher sagen können, beeinflusst die Substanz nur eine ganz spezielle Art von Rezeptoren, die sowohl mit STOML3-Proteinen als auch mit Piezo2-Kanälen ausgestattet sind. Sie dämpft die Wahrnehmung von Schmerzreizen so, dass andere, für das Tier wichtige Signale nicht beeinträchtigt werden. Und die Wirkung ist reversibel.”

Die Weiterentwicklung des Wirkstoffs zur medizinischen Behandlung werde lange dauern, sagt Lewin, aber irgendwann wird er bereit sein für Studien an menschlichen Probanden. Wenn diese ebenso positiv reagierten, wäre das ein großer Schritt zur Behandlung einer Nervenerkrankung, welche die Lebensqualität vieler Menschen derzeit sehr stark einschränke.

Christiane Wetzel1,10, Simone Pifferi1,9, Cristina Picci1,2, Caglar Gök1, Diana Hoffmann1,3, Kiran K Bali4, André Lampe5, Liudmila Lapatsina1, Raluca Fleischer1, Ewan St John Smith1,6, Valérie Bégay1, Mirko Moroni1, Luc Estebanez1,3, Johannes Kühnemund1, Jan Walcher1, Edgar Specker5, Martin Neuenschwander5, Jens Peter von Kries5, Volker Haucke5, Rohini Kuner4, James F A Poulet1,3, Jan Schmoranzer7, Kate Poole1,8,10 & Gary R Lewin1,3 (2016): „Small-molecule inhibition of STOML3 oligomerization reverses pathological mechanical hypersensitivity.“ Nature Neuroscience. doi:10.1038/nn.4454

1Department of Neuroscience, Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft, Berlin. 2Department of Biomedical Sciences, Section of Cytomorphology, University of Cagliari, Monserrato (California), Italy. 3Neuroscience Research Center and Cluster of Excellence NeuroCure, Charité – Universitätsmedizin, Berlin. 4Institute of Pharmacology, Heidelberg University, Heidelberg, Germany. 5Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP), Berlin. 6Department of Pharmacology, University of Cambridge, Cambridge, UK. 7Freie Universität Berlin, Berlin. 8Department of Physiology and EMBL Australia Node for Single Molecule Science, School of Medical Sciences, UNSW, Sydney, Australia. 9Derzeitige Adresse: Neurobiology Group, SISSA, International School for Advanced Studies, Trieste, Italy. 10Diese Autoren haben gleichermaßen beigetragen. Korrespondenzautoren: Gary R. Lewin und Kate Poole.

Kontakt:

| Prof. Dr. Volker Haucke Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie(FMP) Phone +49-30-94793101 E-Mail: hauckefmp-berlin.de Öffentlichkeitsarbeit Silke Oßwald Phone +49-30-94793104 E-Mail: osswaldfmp-berlin.de |