Forscher des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC) Berlin-Buch und des Leibniz-Instituts für Molekulare Pharmakologie (FMP) haben jetzt eine Substanz entdeckt, die die Wassereinlagerung in Körpergewebe und damit die Bildung von Ödemen verhindern kann. Die Ergebnisse von Dr. Jana Bogum (MDC/FMP) aus der MDC-Forschungsgruppe von Prof. Walter Rosenthal und PD Dr. Enno Klußmann könnten künftig für die Behandlung der exzessiven Wassereinlagerung bei Patienten mit Herzschwäche (Herzinsuffizienz) von Bedeutung sein. Zugleich haben die Forscher mit einem neuartigen Forschungsansatz einen neuen molekularen Regulierungsmechanismus des Wasserhaushalts in der Niere entdeckt (Journal of the American Society of Nephrology).

Täglich fließen durch die Nieren rund 1500 Liter Blut. Daraus filtern die Nieren zunächst 180 Liter Primärharn, den sie auf zwei Liter konzentrieren und dann ausscheiden. Das geschieht wesentlich dadurch, dass das Gehirn das Hormon AVP (Arginin-Vasopressin) ausschüttet. Dieses Hormon gibt den Startschuss für eine mehrere Schritte umfassende Signalkaskade in der Niere, die auf Wasserkanäle (Aquaporine) und vor allem auf das Aquaporin-2 einwirkt. „Die Wasserkanäle, insbesondere Aquaporin-2, und ihre Verlagerung, spielen eine Schlüsselrolle bei der Regulierung des Wasserhaushalts“, erklärt Dr. Klußmann.

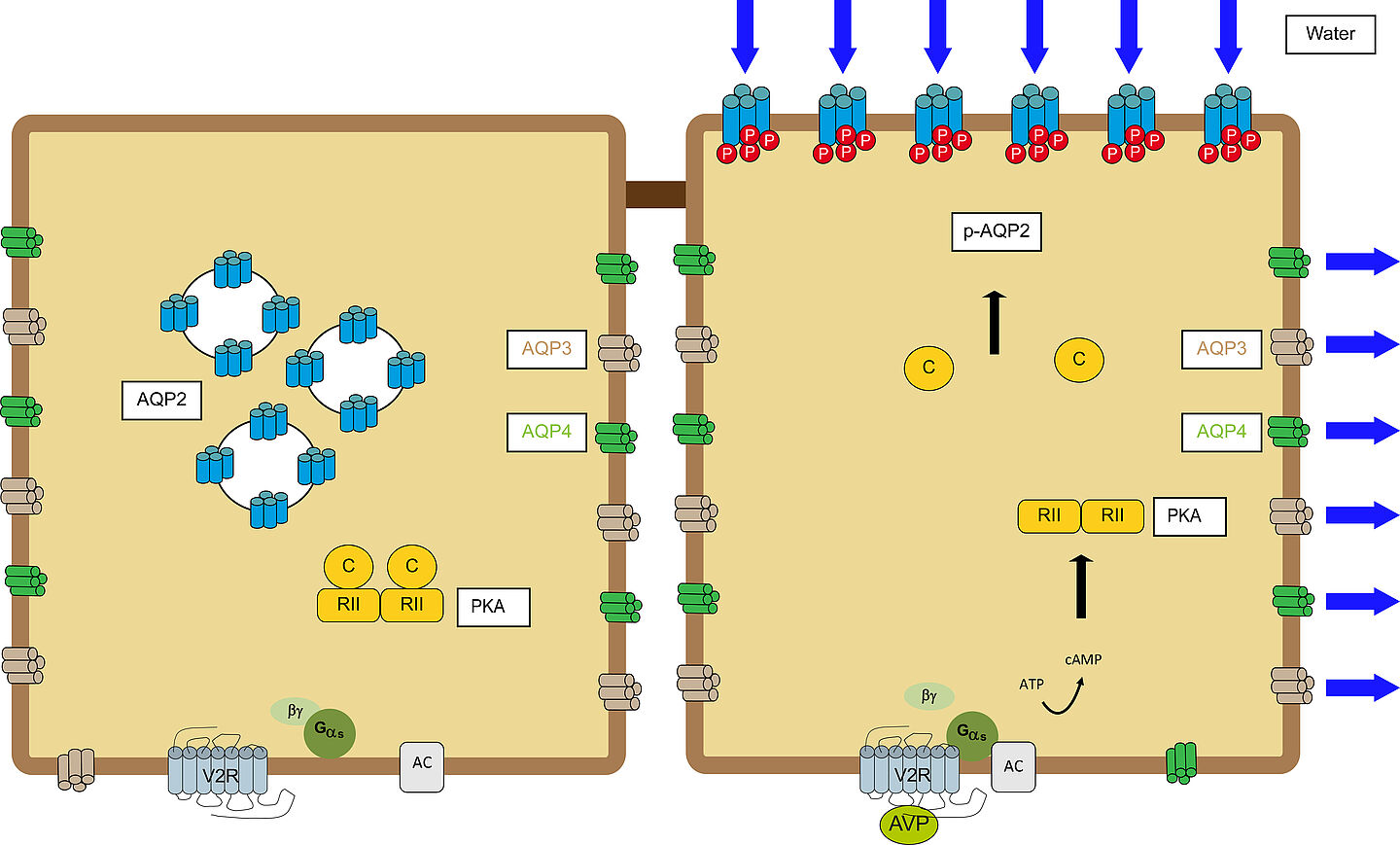

AVP, das zum Beispiel bei Durst im Gehirn aktiviert wird, veranlasst, dass Aquaporin-2 in den Hauptzellen der Sammelrohre der Niere aus dem Zellinneren in die Plasmamembran wandert. Das an der Membran vorbeifließende Wasser aus dem Primärharn können die Nierenzellen über Aquaporin-2 dann herausfiltern, so Dr. Klußmann weiter: „Damit die Nierenzelle nicht platzt und der Körper nicht austrocknet, wird das Wasser über eine andere Gruppe von Wasserkanälen, die Aquaporine 3 und 4, in das Blut und das Körpergewebe zurück geleitet. Diese Wasserkanäle sitzen im Gegensatz zu Aquaporin-2 ständig in der Plasmamembran der Nierenhauptzellen, und dort auch an einer anderen Stelle“. Ist der Durst gelöscht, vermindert sich das Hormon AVP und Aquaporin-2 geht zurück in das Innere der Nierenzelle, solange, bis es wieder benötigt wird.

Ist der AVP-Spiegel jedoch zu hoch, wie das zum Beispiel bei Patienten mit Herzinsuffizienz der Fall ist, befindet sich Aquaporin-2 dauerhaft in der Plasmamembran der Nierenhauptzelle und leitet das Wasser ohne Unterlass aus dem Primärharn in die Nierenhauptzellen des Sammelrohrs. Diese Zellen führen das überschüssige Wasser in das Körpergewebe ab. „Dieser Prozess trägt zur Bildung von Ödemen bei“, erläutert Dr. Klußmann.

Wie lässt sich verhindern, dass sich Aquaporin-2 dauerhaft in der Plasmamembran ansiedelt und damit Krankheiten auslöst bzw. verstärkt? Den Forschern gelang es, mit einem neuen Forschungsansatz einen Hemmstoff zu finden, der die Verlagerung des Wasserkanals Aquaporin-2 in die Zellmembran verhindert. Zugleich entdeckten sie einen neuen Regulierungsmechanismus des Wasserhaushalts auf molekularer Ebene.

Die Forscher hatten „small molecules“ eingesetzt, niedermolekulare Wirkstoffe, die auf Grund ihrer geringen Größe gut in Zellen eindringen. Auf Nierenzellen testeten sie 17.700 solcher Substanzen und filterten dabei letztlich eine Substanz heraus, die die Wanderung von Aquaporin-2 in die Plasmamembran der Nierenzellen blockiert. Die Substanz (4-Acetyldiphyllin) unterbindet einen wichtigen biologischen Regulierungs- und Aktivierungsschritt, die Phosphorylierung. Das heißt, ein von einem Signalmolekül (cAMP) in der Signalkette aktiviertes Protein (Proteinkinase A) kann an das Aquaporin-2 keine Phosphatgruppe mehr anhängen, mit dem Resultat, dass die Wasserkanäle nicht mehr in die Plasmamembran wandern können.

Die neuen Forschungsergebnisse könnten nicht nur für die Behandlung von Ödemen interessant sein, sondern auch für die Therapie von Depressionen. Hier ist der Medizin aber daran gelegen, das Aquaporin-2 in die Plasmamembran der Nierenhauptzelle zu bekommen, denn das in der Therapie häufig verwendete Lithium verhindert, dass Aquaporin-2 in die Plasmamembran gelangt und verursacht dadurch Diabetes insipidus (Wasserruhr). Wird AVP im Gehirn nicht freigesetzt, oder ist der Rezeptor für AVP in der Nierenzelle defekt, entsteht, wie Prof. Rosenthal vor einigen Jahren entdeckte, ebenfalls Diabetes insipidus. Die Betroffenen scheiden bis zu 20 Liter Harn jeden Tag aus. Einen ähnlichen, aber nicht ganz so drastischen Effekt verursacht Alkohol. Wer viel Bier trinkt, muss ständig auf die Toilette. Der Grund: Alkohol verhindert, dass das Gehirn das Hormon AVP ausschüttet und Aquaporin-2 in die Plasmamembran wandert.

Bildbeschreibung (Bild oben)

Nierenzelle mit Wasserkanälen (Aquaporin-2, AQP2) in der Zelle (li. Abb.) und mit Aquaporin-2 in der Plasmamembran (re. Abb., oben). Die Wasserkanäle werden zum Beispiel bei Durst durch das Hormon AVP über eine Signalkaskade aus dem Zellinneren in die Plasmamembran verlagert. Überschüssiges Wasser leitet die Zelle über andere Wasserkanäle (AQP3 und 4, re. Abb., rechte Seite der Zelle) in den Blutkreislauf und das Gewebe ab.

Nierenhauptzellen mit Aquaporin-2 (blau) im Zellinneren (Bild 1) und in den Plasmamembranen (Umrandung; Bild 2). Die von der MDC-Forschungsgruppe entdeckte Substanz (4-Acetyldiphyllin; Bild 3), verhindert, dass sich Aquaporin-2 in die Zellmembran verlagert. Zellkerne sind in grün dargestellt.|Immunfluoreszenzmikrospie: Bogum, Zühlke, Wiesner, Eichhorst/ Copyright: MDC/FMP

Originalveröffentichung

| Journal of the American Society of Nephrology http://jasn.asnjournals.org/content/early/2013/04/02/ASN.2012030295 doi: 10.1681/ASN.2012030295 |

Kontakt

| Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) Silke Oßwald, Presse- und Öffentichkeitsarbeit Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin Tel.: (030) 94793-104 osswaldfmp-berlin.de |